| 栀子花讲堂 | 给父母的温柔提醒——孩子是种子,请静待花开 | |

|

|

|

| 浏览次数: | |

|

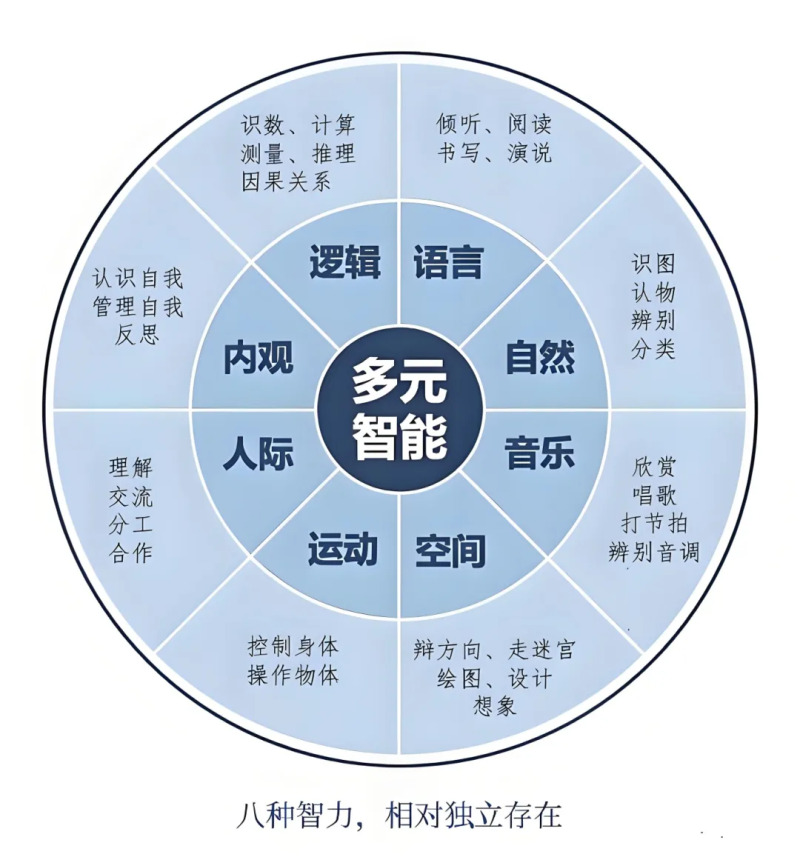

“为什么别人家的孩子都会背古诗了,我家孩子还坐不住?” “孩子成绩上不去,我整夜睡不着觉……” 这些焦虑的声音,是否也曾萦绕在您心头? 今天,我们想与您分享一个关于教育的真相。 每个孩子都不是一张等待涂写的白纸,而是一颗自带生命密码的种子。 父母的使命不是雕刻,而是浇灌;不是追赶,而是守护。 放下“白纸焦虑”:别让攀比偷走孩子的童年 被“兴趣班”困住的小玲(7岁)每天放学后要赶3个培训班:钢琴、奥数、英语。 妈妈说:“现在不学,以后就输在起跑线了。” 但是小玲总说肚子疼不肯上课,医院检查却一切正常。 心理医生发现后告诉小玲父母,孩子是在用“身体抗议”表达压力。 这样的案例我猜在你我的身边都不陌生,甚至很熟悉。 但我想从专业的角度给你一些启发: 第一,我们一定要警惕“标准化陷阱”。 学校用分数衡量孩子,但这是学校最公平的方式,不过作为家长人生是没有标准答案。 舞蹈家黄豆豆幼时因身高被舞蹈学院拒绝,母亲跟他说:“我们回家跳自己的舞。” 正是这份接纳,让他最终成为人民艺术家。 第二,我们必须要牢记成绩≠未来。 根据目前职场上统计数据,70%职场成功者并非“学霸”,而是善于解决问题、与人合作的人。 我们也会开展系列的“家庭教育减压行动”,通过社区讲座、线上课程帮助家长科学规划。 读懂“种子基因”:发现孩子独一无二的光芒 咱们可以做个小测试。“你真的了解自己的孩子吗?” 请回答三个问题: 1.孩子做什么事情时眼睛会发亮? 2.孩子最常被夸奖的特质是什么? 3.孩子遇到困难时,更倾向求助还是自己琢磨? 如果答不上来,说明你需要更耐心地观察这颗“小种子”。 哈佛大学加德纳教授提出“多元智能理论”。 每个孩子至少拥有1-2项优势智能。 有的孩子擅长用图画表达想法(空间智能),有的孩子听到音乐就会手舞足蹈(音乐智能),这些都是值得珍视的天赋。 至于如何发现这样的优势智能,其实方法也很简单。 比如每周至少留出1小时“空白时间”:不安排任务,只观察孩子自发选择的活动。 还可以制作“优势发现卡”:记录孩子展现出的独特品质,如“主动帮邻居奶奶提菜篮(善良)”“玩积木2小时不厌烦(专注力)” …… 做“智慧园丁”:给种子最适合的成长土壤 如何智慧,在于用好这3大养育原则。 原则1:像种庄稼一样养孩子。 案例:盐城的一位单亲妈妈二姐,她以务农为生,每天带着女儿下地干活。 孩子5岁能分辨30多种杂草,7岁用树叶做标本,初中获得省级生物竞赛金奖。 二姐说:“我没文化,我就让她在田里学本事。” 原则2:允许“慢生长”。 心理学中的“蓄力期”理论证明:表面“停滞”的阶段,往往是内在力量积蓄的关键期。 就像毛竹前4年只长3厘米,第5年却每天长30厘米。 相信你的孩子现在就是在“蓄力期”。 宇树科技创始人王兴兴(春晚跳秧歌机器人的创造者),他的成长轨迹就是典型的“慢生长”。 原则3:少用“化肥”,多用“有机肥” 千万别用催熟剂:比如考不到95分不准出去玩、强迫当众表演。 致父母:你也是值得呵护的种子 当我们要求孩子“成为更好的自己”时,也请对自己说这句话。 兴化安丰的一位环卫工王阿姨每天清晨4点起床工作,却坚持每晚给孩子读故事书。 她说:“我识字不多,但我想让孩子知道,认真活着的人都有光。” 后来女儿考取师范大学,专门研究流动儿童的教育。 所以如果你在养娃育己的路上焦虑了,请记得每天对自己说一句:“我已经做得很好了。“ 更可以找到咱们妇联组织和女性代表们组织的家长圈,与其他家长分享困惑与成长。 教育不是工业流水线,而是农业慢艺术。 当我们放下“雕刻刀”,拿起“放大镜”; 当学校不再只有“高压锅”,家庭不再充斥“计时器”; 当社会愿意等待不同的花期,欣赏不同的色彩——每一粒种子,终将长成属于自己的风景。 此刻,请您轻轻拥抱身边的小种子,也抱抱那个一直在努力的自己。 |

|

|

|